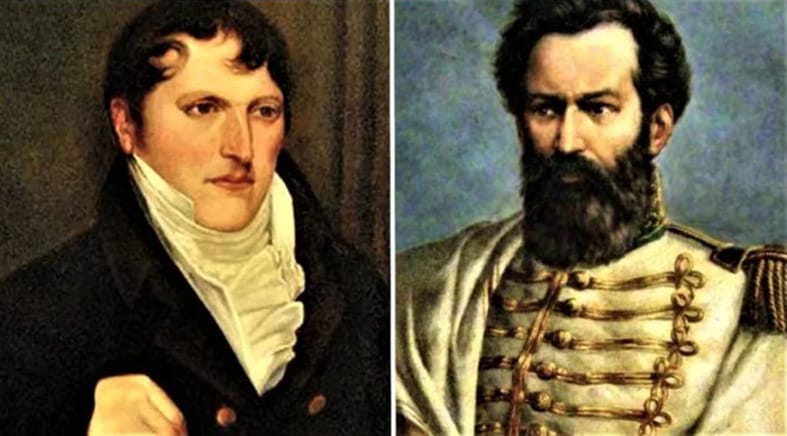

Se los recuerda con feriados, pero sus luchas por la independencia, la justicia social y la igualdad siguen ausentes del debate nacional. Güemes y Belgrano, héroes del norte rebelde, combatieron a una clase terrateniente que hoy vuelve a imponerse. A más de 200 años, su legado interpela un país que parece resignado a repetir el rol de colonia

Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano no murieron solamente por enfermedades o balas traicioneras. Murieron combatiendo a los mismos intereses que, disfrazados de legalidad o poder económico, siguen rigiendo gran parte de la vida pública argentina.

En estos días de feriados de junio -el 17 por Güemes, el 20 por Belgrano- más que conmemoraciones, debería haber memoria crítica.

El 17 de junio de 1821, Güemes agonizaba tras ser baleado por fuerzas ligadas a las familias aristocráticas del Noroeste argentino. Un año antes, el 20 de junio de 1820, Belgrano moría pobre, olvidado, y hasta perseguido por la clase social que luego lo consagraría como “Padre de la Patria”.

Lo que muchos ignoran -o prefieren olvidar- es que ambos compartían una visión: la emancipación social. No sólo pelearon por la independencia política, sino también por la libertad de los criollos pobres, gauchos e indígenas que integraban sus ejércitos.

En 1818, el llamado Fuero Gaucho -avalado por Belgrano y promovido por Güemes- buscó garantizar que quienes luchaban contra el realismo fueran reconocidos como hombres libres, y no regresaran al vasallaje de los señores feudales. Ese gesto selló su condena.

Carlos Aramayo, historiador jujeño, lo sintetiza con claridad al decir que “es la misma clase social la que abandona a Belgrano y mata a Güemes. Y la razón es uno de los documentos más ignorados de la historia argentina: el Fuero Gaucho. Un intento real de justicia social”.

El rechazo que generó ese proyecto entre los poderes locales explica la persecución a sus autores.

En el trasfondo, la guerra por la independencia fue, según Aramayo, “la única revolución verdaderamente popular del país”. La participación de pueblos originarios, esclavos liberados y campesinos fue masiva.

En batallas como Tucumán, Vilcapugio o Ayohuma, miles de anónimos combatieron bajo banderas que prometían una patria distinta.

Pero ese sueño se traicionó. Belgrano fue engrillado en Tucumán por las mismas élites que hoy veneran su imagen en los billetes. Güemes fue emboscado por las familias acomodadas de Salta, aliadas de los realistas. Castelli fue silenciado tras proclamar la igualdad legal de los indígenas.

Los datos son elocuentes. En 1810, la población blanca de Salta y Jujuy no superaba las 2.000 personas. El resto eran originarios y mestizos, protagonistas invisibilizados de una guerra que los puso al frente del combate, pero nunca al frente del poder.

Hoy, en un país empobrecido, con sus recursos entregados y sus pueblos postergados, el legado de estos revolucionarios no puede limitarse a una fecha patria. Belgrano y Güemes no son estatuas. Son advertencias. Son banderas. Son preguntas abiertas:

¿Puede llamarse libre una nación donde el trabajador vale menos que una divisa extranjera?

¿Dónde están hoy los herederos del fuero gaucho?

¿Quién se anima, dos siglos después, a proponer una nueva emancipación?

Mientras tanto, en la segunda quincena de junio, la Patria celebra con feriados a dos hombres que dieron la vida por algo más grande que una bandera: la dignidad de los de abajo. Y en ese espejo todos los argentinos deberían mirarse.