Por Noel Eugenio Breard (*)

Hay una forma de dominación más eficaz que la económica y más persistente que la militar: la dependencia cultural. Es aquella que logra que una sociedad piense con categorías ajenas, defienda intereses externos y crea -al mismo tiempo- que actúa en nombre de valores propios. Arturo Jauretche la definió con precisión: es la peor dependencia porque no se impone por la fuerza; se naturaliza como sentido común.

Este mecanismo no es nuevo ni exclusivo de la Argentina. En la Rusia del zarismo existió una figura reveladora: la intelligentsia. Así se llamaba a los intelectuales formados en Europa que regresaban convencidos de que el progreso consistía en copiar modelos extranjeros y aplicarlos mecánicamente a la realidad rusa.

El problema no fue el conocimiento, sino la arrogancia: pretendían modernizar un pueblo al que no comprendían.

Alexander Herzen advirtió tempranamente ese error. Copiar instituciones sin enraizarlas en la experiencia concreta no produce progreso, produce alienación.

Vissarion Belinsky fue aún más directo: una cultura importada que desprecia la vida real del pueblo termina siendo autoritaria. Aquella intelligentsia conocía Europa, pero desconocía Rusia.

La historia argentina ofrece un espejo inquietante. Raúl Scalabrini Ortiz explicó que el imperialismo moderno ya no necesita ejércitos, le basta con colonizar la inteligencia de las élites locales.

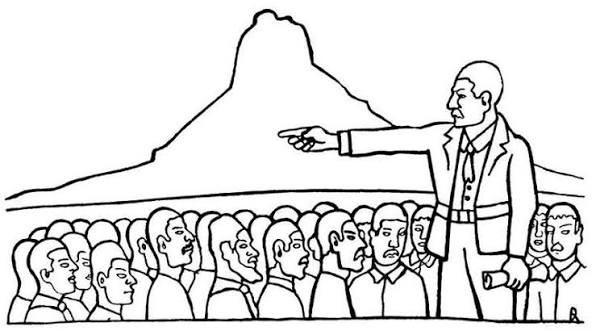

Cuando eso ocurre, la dominación se vuelve invisible y se reproduce a través del discurso moral, jurídico y técnico. Jauretche llamó a este fenómeno “zonceras”; Scalabrini, colonización mental. El patrón es el mismo: élites que juzgan la realidad nacional con criterios ajenos y se arrogan la misión de “civilizar” a un pueblo al que no escuchan.

Hoy, esa vieja lógica reaparece bajo nuevas formas. Algunos sectores se autoproclaman “cruzados” de una supuesta “batalla cultural”. Pero detrás de esa épica no hay una defensa de la República ni de la libertad, sino un proyecto que naturaliza la regresión de derechos, desconoce la progresividad constitucional y pretende “reeducar” a la sociedad desde una supuesta superioridad moral.

Es la misma estructura de la intelligentsia: una élite iluminada, un pueblo equivocado y una cultura importada presentada como salvación.

El problema se agrava cuando esta arrogancia se combina con doble moral. Como advertía Scalabrini, el imperialismo no viola la legalidad; la redacta.

José Luis Torres mostró cómo las clases dominantes invocaban la Constitución para frenar la justicia social, pero no dudaban en ignorarla cuando se trataba de preservar privilegios. Ese mecanismo sigue vigente: se condenan dictaduras de manera selectiva y se justifican respuestas imperiales ilegales cuando sirven a intereses estratégicos.

El caso de Venezuela es ilustrativo. Condenar un régimen autoritario no obliga a legitimar una respuesta imperial que no busca la democracia ni el derecho internacional, sino poder. Separar el hecho que se condena de la respuesta que también debe ser condenada no es ambigüedad: es coherencia democrática.

La lección histórica es clara. La intelligentsia que pretende transformar un pueblo sin comprenderlo termina fracasando o sirviendo a intereses ajenos. El pensamiento nacional no rechaza la cultura universal; rechaza su imposición colonial.

No es antiintelectual, es antiprepotente. Frente a la falsa “batalla cultural”, propone algo más exigente y más democrático: pensar desde la realidad propia, con una sola Constitución y una sola vara democrática.

(*) Senador provincial UCR Corrientes